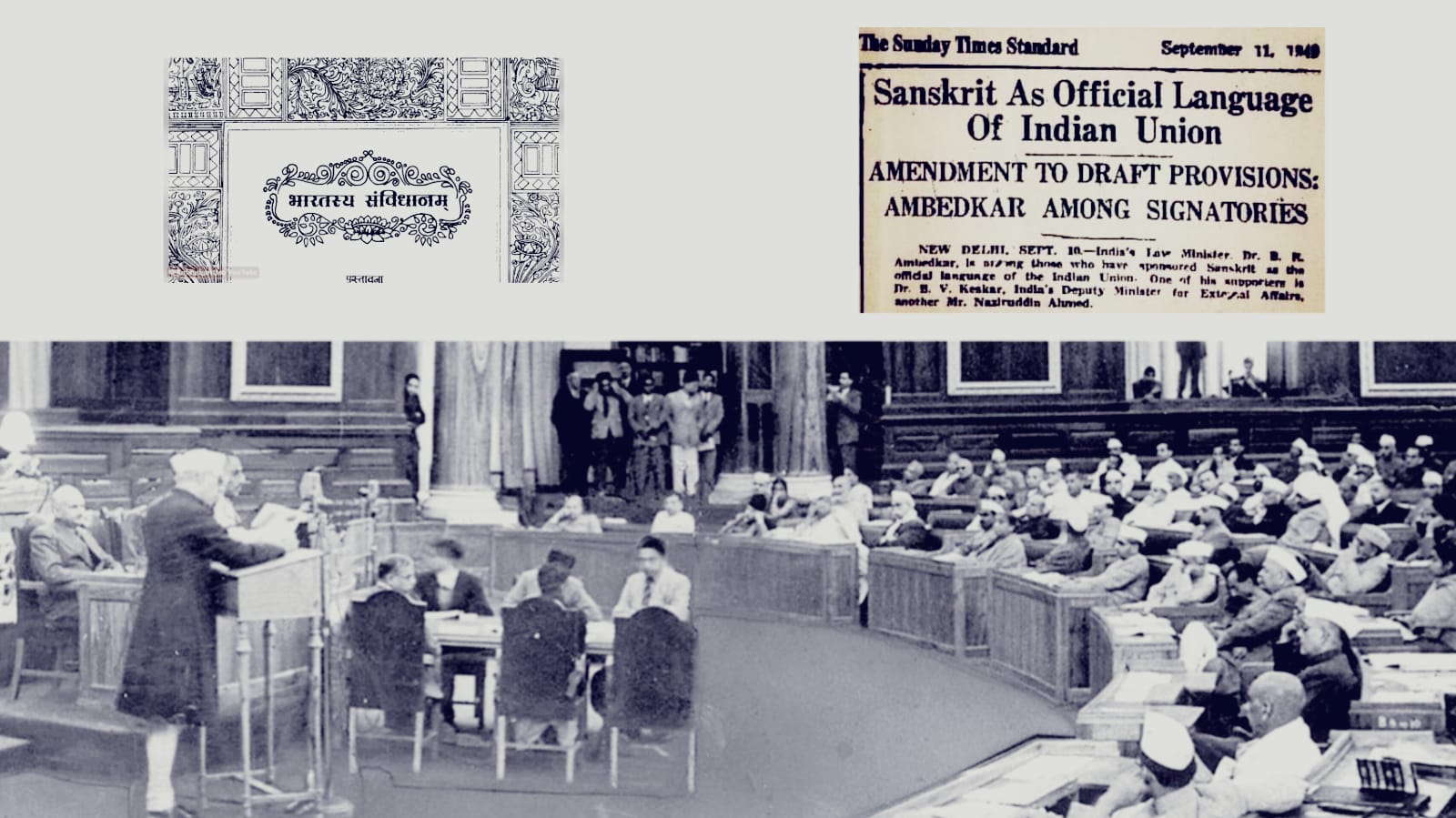

संविधान सभा में संस्कृत राज भाषा अथवा राष्ट्र भाषा के रूप में स्वीकार करने के पक्ष में ‘भाषा’ के विषय पर 12-14 सितम्बर, 1949 को वृहद चर्चा (वाद-विवाद) हुई थी.

इस प्रस्ताव पर सभा में दो पक्ष थे. पहला जो स्पष्ट रूप से संस्कृत को राज-भाषा और राष्ट्र भाषा के रूप में स्वीकार करते थे और दूसरा पक्ष एकदम खिलाफ नहीं था. लेकिन उसके कुछ प्रश्न थे जैसे संस्कृत को कैसे आम जनजीवन का हिस्सा बनाया जा सकता है? हालांकि, अधिकतर सदस्यों का ध्यान हिंदी की तरफ ज्यादा था. फिर भी कुछ ही सदस्य ऐसे थे, जिन्होंने संस्कृत के पक्ष में प्रभावशाली तरीके से अपनी बात रखी., विशेष बात यह थी कि संस्कृत के पक्ष में जिन सदस्यों ने तथ्य रखे, वे सभी गैर-हिंदी प्रदेशों के थे…

12 सितम्बर, 1949

पहले दिन गोपालस्वामी आयंगर ने प्रस्ताव रखा था. जिसमें संस्कृत के पक्ष में विशेष रूप से कोई प्रावधान शामिल नहीं किया गया था. उन्होंने मात्र हिंदी भाषा के विकास के लिए एक निदेश शामिल किया, जिसमें संस्कृत का अन्य भाषाओं के साथ जिक्र किया गया था, “हिंदी भाषा की प्रसार वृद्धि करना, उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, तथा उसकी आत्मीयता में हस्तक्षेप किये बिना हिन्दुस्तानी और अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावली को आत्मसात करते हुए तथा जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से तथा गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा.

उन्होंने उपरोक्त सन्दर्भ में भाषाओं की एक सूची भी प्रस्तुत की. जिसमें असमिया, बांग्ला, कन्नड़, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलगू और उर्दू शामिल थी. आश्चर्यजनक रूप से, इस दिन, संविधान सभा में एक मुस्लिम सदस्य नजरुद्दीन अहमद ने संस्कृत की जमकर तारीफ की थी. उन्होंने डब्लू.सी. टेलर, मैक्सम्मूलर, विलियम जॉन, विलियम हंटर, प्रोफ़ेसर बिटेन, प्रोफ़ेसर चोप, प्रोफ़ेसर विल्सन, प्रोफ़ेसर थोमसन और प्रोफ़ेसर शहिदुल्ला जैसे विद्वानों के वक्तव्यों का उदाहरण देते हुए संस्कृत के महत्व पर प्रकाश डाला, और स्वयं भी स्वीकार किया, “यह एक बहुत उच्च कोटि की भाषा है”.

भाषण के अंत में नजरुद्दीन अहमद ने कहा कि हम सबको एक भाषा का विकास करना चाहिए और ग्रहण करने के पूर्व उसका परीक्षण करना चाहिए. अन्य सदस्य बालकृष्ण शर्मा ने प्रत्यक्ष तो नहीं, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से संस्कृत को राज-भाषा बनाने के पक्ष में अपना वक्व्य दिया.

13 सितम्बर, 1949

इस दिन आर. बी. धुलेकर ने हिंदी के साथ-साथ संस्कृत का समर्थन करते हुए कहा, “आपमें से कुछ लोग चाहते हैं कि संस्कृत राष्ट्र भाषा हो जाए, मेरा निवेदन है कि संस्कृत अंतरराष्ट्रीय भाषा है. वह विश्व की भाषा है, संस्कृत भाषा में चार सौ धातु हैं. संस्कृत सब धातुओं की मूल है. संस्कृत सारे विश्व की भाषा है. आप देखेंगे कि हिंदी के राज भाषा तथा राष्ट्र-भाषा हो जाने के पश्चात संस्कृत किसी दिन विश्व की भाषा हो जाएगी.”

संस्कृत को भारत की राजभाषा और राष्ट्र भाषा के विषय पर सबसे पहले लक्ष्मीकांत (पश्चिम बंगाल) ने एक संशोधन रखते हुए कहा, “देश के स्वतंत्र होने के पश्चात यदि इस देश की कोई भाषा राज-भाषा तथा राष्ट्र भाषा हो सकती है तो वह निःसंदेह संस्कृत ही है.” लक्ष्मीकांत ने संशोधन के उद्देश्य के संदर्भ में कहा, “मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि इसी समय से सभी लोग संस्कृत में बोलने लगेंगे. मेरे संशोधन का उद्देश्य यह नहीं है, मैंने अपने संशोधन में यह प्रस्ताव रखा है कि पंद्रह वर्ष तक अंग्रेजी उन सभी प्रयोजनों के लिए राज्य की राज-भाषा के रूप में प्रयोग की जाएगी, जिन प्रयोजनों के लिए वह संविधान के प्रारंभ के पूर्व प्रयोग की जाती थी. इस अवधि के पश्चात् अंग्रेजी के स्थान पर संस्कृत उत्तरोत्तर प्रयुक्त होगी.”

उन्होंने इस विषय पर बहुत ही लंबा और तथ्यपूर्ण भाषण दिया था. साथ ही उन्होंने भावनात्मक अपील देते हुए कहा, “आपको अपने पूर्वजों की भाषा संस्कृत का हृदय से सम्मान करना चाहिए… एक बार तो संसार को बताइए कि हम भी अपनी आध्यात्मिक संस्कृति की सुसंपन्न परंपरा का सम्मान करना जानते हैं”. अगले सदस्य उड़ीसा के लक्ष्मीनारायण साहू थे, जिन्होंने कहा कि “अगर सारे दक्षिण के भाई और सब लोग संस्कृत को मान (राष्ट्र भाषा) लेते हैं तो मेरा कोई हर्जा नहीं है, मैं भी उसको मान लूंगा”.

पश्चिम बंगाल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा, आज लोग संस्कृत पर हँसते हैं, संभवतः इस कारण कि वे यह समझते हैं कि किसी आधुनिक राज्य को जो कार्य करने होते हैं, उनके लिए वह काम में नहीं लायी जा सकती. इस भाषा में अब भी ऐसा वृहत ज्ञान भंडार है, जिससे भारत की वर्तमान पीढ़ी ने ही नहीं बल्कि पहले की पीढ़ियों ने भी ज्ञानोपार्जन किया, और वास्तव में उससे सभ्य संसार में ज्ञान और विद्या के सभी प्रेमियों ने ज्ञान प्राप्त किया. वह हमारी भाषा है, वह भारत की मातृभाषा है. हम उसके प्रति केवल मौखिक सहानुभूति अथवा आदर प्रदर्शित करने के लिए नहीं, किन्तु अपने राष्ट्र के हित साधन के लिए तथा अपने आत्म साक्षात्कार के लिए और यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए कि प्राचीन काल में हमने कौन सी विधि संचित की थी और भविष्य में भी कर सकते हैं.

वास्तव में, हम चाहते है कि संस्कृत को भारत की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में सम्मानित स्थान प्राप्त हो. मद्रास के डॉ. पी. सुब्बारायण के अनुसार, “मैं यह चाहता हूँ कि संस्कृत को पंद्रहवी भाषा के रूप में रखा जाए, हमारी प्राचीन भाषा है और हमें अपने संविधान में उसका उल्लेख करना ही चाहिए”.

लक्ष्मीकांत मैत्र के बाद असम के कुलधर चलिहा ने संस्कृत का स्पष्ट तौर पर समर्थन किया. उन्होंने कहा, “मेरी अपनी धारणा है कि संस्कृत को राष्ट्र भाषा के रूप में स्वीकार करना चाहिए. संस्कृत सारे भारत में छाई हुई है. चाहे आप कितना ही प्रयास क्यों न करें, आप संस्कृत से छुटकारा नहीं पा सकते. वह हमारी संस्थाओं में व्याप्त है और हमारे जीवन में उसी के दर्शन का संचार है. हमें जो कुछ भी सुन्दर अथवा मूल्यवान वस्तु उपलब्ध है और जिन आदर्शों को हम बहुमूल्य समझते हैं, तथा जिनके लिए संघर्ष करते हैं, वे सब हमें संस्कृत साहित्य से ही प्राप्त हुए हैं”.

बंबई के बी.एम गुप्ते का मानना था, “मैं संस्कृत का विरोधी नहीं हूँ. हममें से अधिकांश उसका विरोध कर ही नहीं सकते क्योंकि वह भाषा हमारे रक्त में प्रविष्ट है. वह हमारी मातृ भाषाओं का स्रोत है और हमारी संस्कृति का भंडार है. केवल इतनी बात नहीं है कि मैं संस्कृत का विरोधी नहीं हूँ, मैं संस्कृत साहित्य की प्रशंसा करता हूँ. संसार का महानतम दर्शन, गहनतम विचार तथा सुन्दरतम कवित्व संस्कृत भाषा में ही है, हालाँकि, बी.एम गुप्ते संस्कृत और संस्कृतनिष्ठ हिंदी को जनसाधारण की भाषा बनाने को लेकर आशंकित थे.

14 सितम्बर, 1949

सरदार हुकम सिंह वस्तुतः हिंदी और संस्कृत के पक्ष में थे. लेकिन संभवतः राजनैतिक कारणों से उन्होंने अपना मत बदल लिया था, फिर भी उन्होंने संस्कृत के प्रति अपना शुरूआती लगाव बताते हुए कहा, “जब मैंने प्राथमिक शिक्षा समाप्त की थी और मुझे फारसी तथा संस्कृत दोनों में एक विषय चुनना था, तब मैंने संस्कृत चुनी थी और मुझे उसका शौक हो गया था, मैंने मैट्रिक तक उसे पढ़ा था”.

पुरुषोत्तम दास टंडन हिंदी को लेकर ज्यादा मुखर थे और राजकीय प्रयोजनों में उसी की स्वीकार करने के पक्ष में थे. हालांकि संस्कृत के प्रति उनका प्रेम भी हिंदी से कम नहीं था, “संस्कृत को अपनाने के विषय में भी कुछ कहा गया था. संस्कृत प्रेमियों के समक्ष में नतमस्तक हूँ. मैं भी उनमें से हूँ. मुझे संस्कृत से प्रेम है.. मेरे विचार में, इस देश में उत्पन्न प्रत्येक भारतीय को संस्कृत पढ़नी चाहिए, संस्कृत द्वारा ही हमारी प्राचीनता बनी रहेगी. यदि उसे अपनाया जा सके तो मुझे प्रसन्नता होगी और उसके पक्ष में मत दूंगा. किंतु मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह कोई क्रियात्मक प्रस्थापना नहीं है कि संस्कृत को राजभाषा बना दिया जाए.

अंततः संस्कृत को भारत की राजभाषा और राष्ट्र भाषा के बनाने को लेकर लक्ष्मीकांत मैत्र के संशोधन को स्वीकार नहीं किया गया और आयंगर के 12 सितम्बर वाले निदेश को ही संविधान का हिस्सा बनाया गया.

संविधान सभा में डॉ. भीमराव आंबेडकर ने अपना कोई मत नहीं रखा था. लेकिन 11 सितम्बर, 1949 को हिंदुस्तान स्टैण्डर्ड में प्रकाशित एक खबर के अनुसार वे संस्कृत को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार करने के पक्ष में थे, उसी दिन शाम को डॉ. आंबेडकर ने पीटीआई के एक पत्रकार को कहा कि “आखिर संस्कृत से दिक्कत क्या है?”