दिलीप धारुरकर

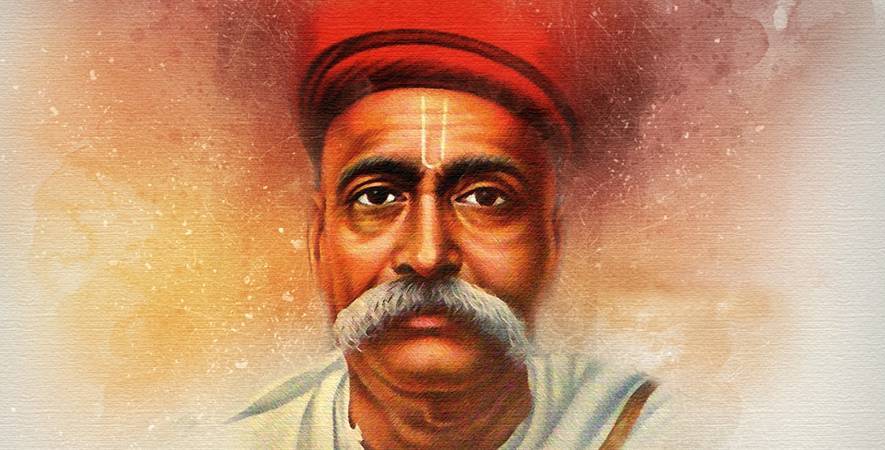

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लोकमान्य तिलक जी ने जिस चतु:सूत्री का प्रतिपादन किया था, उनमें ‘स्वदेशी’ और ‘बहिष्कार’ यह दो सूत्र थे. स्वदेशी वस्तुओं का पुरस्कार और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के माध्यम से भारतीय जनता के जीवन में स्वतंत्रता का संकल्प कृतिशील सहभाग द्वारा साकार करना उनका विचार था और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर प्रहार करने की कल्पना थी.

अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा प्रस्तुत की है. कोरोना से लड़ने के लिए ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ योजना के अंतर्गत 20 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक ‘पैकेज’ भी घोषित किया है. वित्तमंत्री ने मजदूरों, किसानों और श्रमिकों के लिए विभिन्न योजनाएं घोषित की हैं.

लोकमान्य के स्मृति शताब्दी वर्ष में उनके विचारों के कालानुक्रमिक संदर्भ को खोजते हुए ‘स्वदेशी’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ नए भारत के निर्माण के महत्वपूर्ण सूत्र हैं. स्वदेशी का विचार स्वतंत्रता की सक्रिय हुंकार थी. परंतु स्वतंत्रता के 72 वर्षोंपरांत भी स्वदेशी आंदोलन को गतिमान करने की आवश्यकता निर्माण हो गई है. वैश्वीकरण और मुक्त अर्थव्यवस्था के सुमधुर गीत गाते हुए भी स्वदेशी की अवधारणा आवश्यक है. स्वराज्य के समय में देश का निर्माण करते हुए यह ध्यान में लेना आवश्यक है कि आत्मनिर्भर भारत का विचार लोकमान्य तिलक के स्वदेशी विचार का ही एक कालानुक्रमिक आविष्कार है. शोषण एक ऐसी वस्तु है, जिसमें जिनका शोषण होता है उनको इसकी अनुभूति ही जल्दी नहीं होती. अंग्रेजों ने भारत के कच्चे माल को सस्ते में ले जाकर पुन: भारत में ही ऊंची कीमत पर बेचकर एक ओर मुनाफाखोरी तथा दूसरी ओर भारतीय उद्यमों को नष्ट करने का जो दोहरा शोषण चलाया था, उसकी ओर कुछ दूरदर्शी महापुरुषों ने जनता का ध्यान आकर्षित किया, उनमें लोकमान्य तिलक थे. इसमें उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं के पुरस्कार और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का दोहरा कार्यक्रम दिया था. “केवल मैनचेस्टर धोती को बंद करने तक आज का आंदोलन नहीं, अपितु हमें गोरों के सभी अधिकार मिलने चाहिए और यदि वे नहीं देते हैं, तो हमें उनसे लड़कर लेने चाहिए. इस कारण आज का स्वदेशी आंदोलन आरंभ हो गया है. ऐसा उन्होंने बेलगांव में गणेशोत्सव की सभा में ‘स्वदेशी से स्वराज्य’ विषय पर विचार व्यक्त करते हुए कहा था.

आर्थिक कार्यक्रमों द्वारा ब्रिटिश व्यापार नीति पर आक्रमण करना और उसी आधार पर लोगों के मन में स्वतंत्रता की चेतना जागृत करना उनका उद्देश्य था. स्वराज्य के पश्चात अब वैश्वीकरण का समय अवतरित हुआ है. भारत द्वारा डंकेल प्रस्ताव को स्वीकृत किए जाने के पश्चात भारतीय बाजार विश्व स्तर पर खुल गया है. उसी के साथ विश्वबाजार भी भारतीय उत्पादकों के लिए खुल गए हैं. परंतु भारतीय उत्पादकों की इस दृष्टि से कुछ भी तैयारी न होने के कारण विदेशी उत्पादक सवा सौ करोड़ (जनसंख्या) के बाजार के रूप में भारत की ओर आज भी देख रहे हैं. भारतीय सीमा के पास चीन की आक्रामकता और उस कारण जनता में जागृत हुई राष्ट्रभक्ति का लाभ उठाकर भारतीय बाजार में बड़ी साझेदारी वाली चीनी वस्तुओं पर बहिष्कार का आंदोलन चर्चा में आया है. डंकेल प्रस्ताव और उदारीकरण से अनभिज्ञ इस विचार को ‘सोशल मीडिया’ पर “सरकार चीनी सामानों का बहिष्कार करने के बजाय उन पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाती है?” ऐसा विचार कुछ लोग प्रस्तुत करते हुए दिखाई दे रहे हैं. परंतु भारत द्वारा डंकेल प्रस्ताव स्वीकृत करने के कारण इस प्रकार से प्रतिबंध पर विचार नहीं किया जा सकता है, परंतु बाजार में क्या खरीदना है, इस निर्णय की स्वततंत्रा उपभोक्ताओं के हाथ में है. इसलिए उपभोक्ता नए युग की वित्तीय दुनिया की कुंजी है. उपभोक्ता जागरूकता द्वारा आत्मनिर्भरता की ओर यात्रा सहज संभव है. जैसे-जैसे भारतीय उपभोक्ता भारतीय निर्माताओं से अधिक से अधिक सामान खरीदता है, वैसे-वैसे भारतीय उत्पादकों की ताकत विदेशी बाजारों पर नियंत्रण की सीमा तक बढ़ सकती है.

पहली सीढ़ी के रूप में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर विचार करना पड़ेगा. कारण यह है कि हमारे बाजार के बल पर चीन जैसे देशों का अर्थचक्र मजबूत होगा और उसी का उपयोग कर वह स्वयं की संरक्षण शक्ति में वृद्धि कर हमारे विरुद्ध इसका प्रयोग करेगा. ऐसा आत्मघाती दुष्चक्र हमारे विरुद्ध घटित न हो, यह सुनिश्चित करना भारतीय उपभोक्ताओं के हाथ में है. इस दृष्टि से उन्हें जागृत करना होगा.

कोरोना अवधि के दौरान मजदूरों, किसानों और मजदूरों की दुर्दशा देखकर केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत योजना की घोषणा की. इसमें छोटे उद्यमियों और छोटे व्यापारियों के लिए कर प्रणाली, वित्तीय सहायता आदि के संबंध में रियायतों की धाराएं हैं. इसके अतिरिक्त प्रवासी श्रमिकों की सुविधा, गरीबों के लिए ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’, ‘किसान क्रेडिट कार्ड’, नाबार्ड के माध्यम से किसानों को सहायता, रास्ते के ठेले वालों विक्रेताओं को वित्तीय सहायता, मजदूरों के लिए सस्ते आवास जैसी कई योजनाएं हैं. अपितु यह एक अस्थायी उपाय हो सकता है, परंतु स्थायी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए यही विचार करना होगा. यह धागा भी लोकमान्य के विचारों से मेल खाता है. लोकमान्य ने देश में विदेशी वस्तुओं के उपयोग को टालने के साथ-साथ स्वदेशी उत्पादकों को भी प्रोत्साहित किया. उसके लिए उन्होंने ‘पैसा फंड’ की कल्पना करके उसके माध्यम से एक कांच कारखाना, डालडा फैक्ट्री और एक कपड़ा मिल स्थापित करने की कल्पना प्रस्तुत की. तिलक ने किसानों और मजदूरों के संबंध में बारे में बहुत गहराई से विचार किया था. तिलक कहते थे – देश का अर्थ किसान है, देश का अर्थ मेहनत करने वाले लोग हैं. “किसान देश की रीढ़ है, राष्ट्र की आत्मा है” ऐसा कहने वाले लोकमान्य पहले नेता थे. इन कड़ी मेहनत करने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति में जब तक सुधार नहीं होता है, तब तक देश की स्थिति में सुधार हुआ है, यह कहा नहीं जा सकता. वर्तमान ‘आत्मनिर्भर भारत योजना’ तिलक के इन्हीं विचारों का ‘कोरोना कालीन’ एक प्रासंगिक संस्करण है. यही भविष्य में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होने का सूत्र सिद्ध हो सकता है.

वैश्विकरण ने एक लंबा रास्ता तय किया है, स्वदेशी आंदोलन चलाना और स्वदेशी और विदेशी वस्तुओं की सूची देकर (खरीदारी का) आग्रह करना कठिन है. यह सूचियां भी बदल रही हैं. यद्यपि स्वदेशी यह वस्तुओं का व्यापार है, परंतु यह भावनात्मक अवधारणा अधिक है. आत्मनिर्भरता स्वदेशी का कालानुक्रमिक अवतार है. बाजार की खरीद हो या उत्पाद की रणनीति. मजदूरों और किसानों के संबंध के निर्णय हो या आयात-निर्यात नीति हो, हर समय उपभोक्ता, प्रशासन, सरकार को देश की आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उसके आस-पास ही अपनी कृति निर्धारित करने पर विचार करना होगा.

सवा सौ करोड़ (जनसंख्या) का बाजार भारत की बहुत बड़ी शक्ति है. इस बाजार की गतिविधियों पर भारतीयों का ही, विक्रेता एवं उपभोक्ता इन दोनों रूपों में नियंत्रण रहना यह आत्मनिर्भरता की ओर पहला चरण होगा. सवा सौ करोड़ हाथ जिस दिन सृजन के दृढ़ संकल्प के साथ अपने उत्पाद को विश्व में भेजने का विचार करेंगे और उतने सक्षम हो जाएँगे, वह दिवस देश के भविष्य को एक महत्वपूर्ण मोड़ देने वाला होगा. स्वदेशी, इन सभी विचारों और व्यवहारों का मूलमंत्र है. इसलिए यह सभी, अब और भविष्य में केवल सामान खरीदने-बेचने और उपभोग तक सीमित विचार नहीं रहना चाहिए. अपितु भारतीयता का सभी को स्पर्श होकर भारतीय चरित्र निर्माण की सुगंध लेकर यह विचार विश्व के कोने-कोने में पहुंचना चाहिए !

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं और राज्य सूचना आयुक्त, महाराष्ट्र के रूप में कार्यरत हैं.)